【お詫びと訂正】

いつもお読みくださりありがとうございます。

順序の誤りがあり、こちらの記事は、公開後にVol.7からVol.8に変更させていただきました。 訂正させていただくとともに深くお詫び申し上げます。

はじめてお読みになる方は、「学校に行かなくなった後の運動会」から先にお読みください。

〉Vol. 8「生きている意味がない。死にたい」と言わせた心の傷(この記事です)

「不登校は、本人の心の叫びを表した結果。小さい頃からずっと疑問を抱き、納得いかないことをさせられてきた結果だと思うので、早く気づかされてよかったと思います」と語る琴子さん。そこにはいったいどんなドラマがあったのか。琥博くんとのこれまでと、これからについて、乳児期からたどってお伺いしたお話を、連載でお届けします。

HSCという概念との出合い

琥博くんが3年生の夏頃、琴子さんは、子どもの幼稚園退園や、学校に行かない選択をめぐる物語を連載したブログ(こちら)に出合いました。

それを読んだときの印象が大変強く残ったと琴子さん。

そして、その連載で紹介していた「HSC」はまさに琥博くんに当てはまることばかりで、それからはHSCの情報ばかりを追うようになりました。

琴子さん「HSCを知ったときは、あ、これだ!と思いました。はっきりとしたことがわからないモヤモヤがある中で、チェック項目が、ほぼ全部当てはまりました。

息子のことが書かれている、と感動して、翌日職場に行くと、信頼している上司に、興奮してHSC知ってますか?と尋ねたほどでした。」

学校へ行かなくなってから、親の会に参加

学校へ行かなくなってからは、フリースクールの親の会に月1回参加していました。

専門家の話が聞けるので参加されませんかと誘われたのでした。

そこは、スクールカウンセラーを何十年とやってきている、地域では有名な女性によって開催されていました。

参加者は2~3組だったので、ゆっくりお話できました。

しかし、そこでも、これまでの流れを話しているだけのようなかんじで、ピンとくるものはなく、何も変化するものもなく、模索状態のままでした。

こんな生活イヤ!

3年生の秋(10月29日)のこと。

琥博くんが突然「こんな生活イヤ、ばあばあのところに行かん!」と言いました。

この頃はまだ、琴子さんが仕事を続けていたので、日中は同じ町にある実家で過ごしてもらっていたのでした。

心の叫びを発した琥博くんでしたが、その日の夜、YouTubeで動画を見ていると、ホラーゲームの怖いキャラクターがパッと出てきたことに驚き、「怖い怖い」と大泣きして怖がった、ということがあったため、結局は「ひとりでいたくないから、ばあばあのところに行く」という展開になりました。

また、次の日の夜、琴子さんが職場の勉強会で2時間ほど家を開け、琥博くんはお父さんと過ごしていた間、YouTubeに、また同じ映像が出てきたそうです。

それについて琥博くんは琴子さんに、「ひとりで見た」「前向きに考えたらゲームのキャラだから怖くない」と思い直したと教えてくれたのでした。

心の傷

そうして、日中を琴子さんの実家で過ごしていた琥博くん。

「学校の昼休みに友だちに会いたい」と言うことがあったので、その時は、おばあちゃんが一緒に行ってくれていました。

11月のある日、琴子さんが夕方、仕事から帰ると、おばあちゃんが涙ぐみながら、その日起こったことを説明してくれました。

それは次のようなことでした。

教頭先生にご挨拶をしたとき、琥博くんの表情が苛立ったように変わったのでした。

先生の声が小さめということもあり、おばあちゃんは教頭先生の声が聞こえなかったとのこと。

その後、琥博くんは友だちとも会えたけれど、家に帰ってから、ずっと気分が荒れていたのだそうです。

いったい何があったのでしょう……。

ちょうど説明を聞いているところに、琥博くんが入ってきて、「もう学校に行かない!」と言いました。

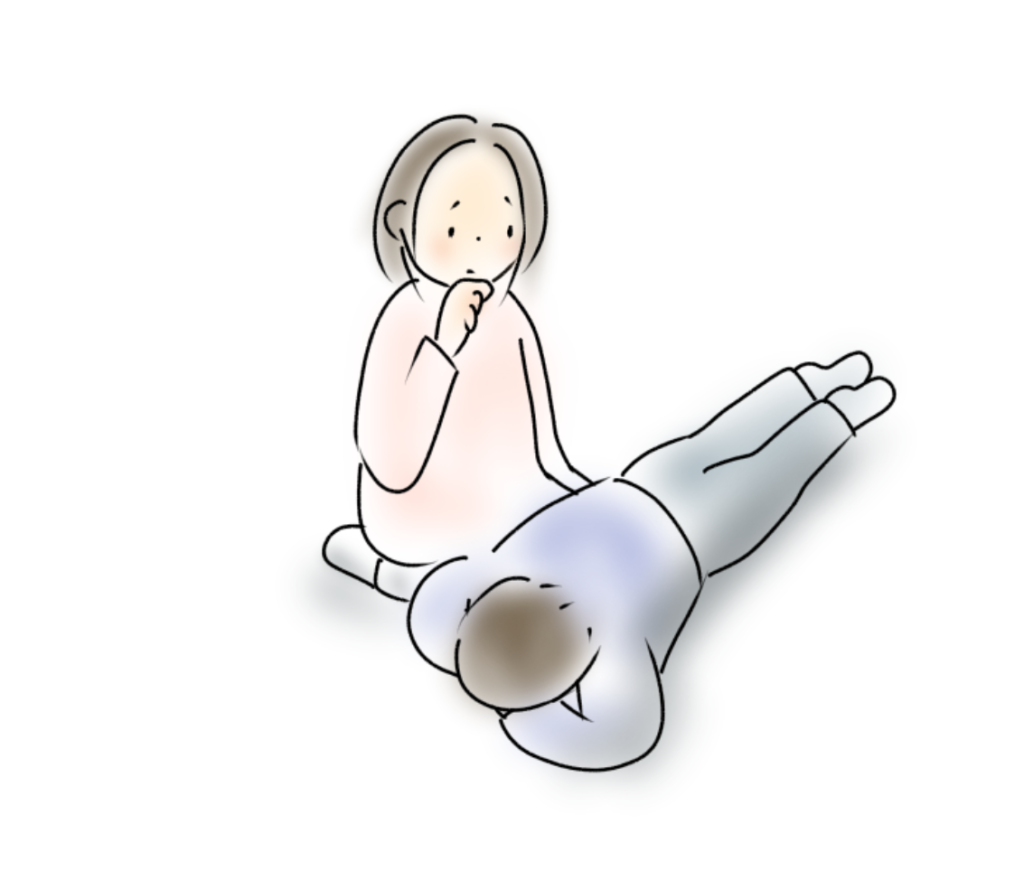

そして、琥博くんは、おばあちゃんの涙ぐんでいる顔を見て、琴子さんに

「生きてる意味がない、死にたい」

と言って泣いたのでした。

琴子さんも涙が出そうでしたが我慢して琥珀くんを抱きしめました。

そして「生きてたらいいことある、お母さんと一緒に生きて」といって言い慰めました。

琥博くんが、おばあちゃんの涙を見て、自分が悲しい思いをさせたと思ったのか、それとも学校での対応が余程のことだったのか、そのときはわかりませんでした。

つづく

「生きてる意味がない」「死にたい」という言葉について考える

琥博くんは、前回(Vol.6)でも、イライラすることが多い、泣きわめく、自己肯定感が低い、といった様子が目立ち、「自分のことが嫌い」「寿命が短かったらいい」「ストレスが溜まって生きるのがイヤ」などの言葉が出ていました。

今回、琴子さんは、「生きている意味がない」「死にたい」と言って泣いた琥博くんの心の痛みがわかって、涙が出そうなのを我慢して抱きしめたことが、とても救いに感じられました。

学校に行かなくなった・行けなくなった子どもたちに、どのような態度や言葉、場合によっては症状が表れるかは、もちろん一定ではありません。

しかし、琥博くんのような態度や言葉が表れるケースは非常に多いです。

わが子から、「生きている意味がない」「死にたい」と訴えられたら、潰れそうな気持ちになる親御さんも少なくないと思います。

一方で、長い間、園や学校に適応するよう求められたことで、ストレスやトラウマを抱えてしまったこと。

その結果、上記のような態度や言葉、症状などが表れることは、自然な反応であるということを理解される親御さんもいらっしゃいます。

このように、親御さんが気づいても、他の身内やまわりの人たちが、学校に行くことが“当たり前で普通”と思っていたり、さらに「合わせられない、適応できない、頑張れないことがおかしい、弱い、わがままだ」などと思い込んでいれば、それはたとえ言語化されなくても、本人は感じ取ります。

この連載に登場している教頭先生のような働きかけも、決して珍しいものではありません。(働きかけの内容は、次号Vol.9をご覧ください)

それは、子どもの気持ちに寄り添い尊重することの大切さに気づいた保護者の心にまでも、葛藤や罪悪感を生み出し、育み直そうとしている親子の愛着(信頼)関係に影響を与えてしまっているという現実があるのです。

また、知らず知らずのうちに、子どもの人格や存在意義が否定され、それらは無意識のうちに本人の心の中に埋め込まれ、自己否定感や劣等感、自信のなさ、自責感、自己処罰傾向、ネガティブで歪んだ自己像を生み出すことにもなるのです。

「悪気はない」「この子のため」だとしても、大人の言葉や態度によって、子どもはいったいどんな気持ちや傷を背負わされるのかについて、子どもの立場に立って想像力を働かせることが、大人の責任なのではないでしょうか。

⦅参考⦆不登校のHSCに何が起こっているか

HSCの不登校の多くは、人間関係を含めた学校環境や、HSCの特性が尊重されることのない画一的な教育システムに気質が合っていないことから起こっているものと考えています。

しかし、そこに「トラウマ」が絡んでいた場合、事態はより複雑化しています。

学校に行けなくなった子どもさんの心とからだは、どのようになっているのでしょう?

ここでは、敏感気質であるHSCのことについて述べていきたいと思います。

外向性を重要視する学校という環境やその人間関係の中で、HSCは気質に合わないことによる多くのストレスと、その中で抱えざるを得なかった「自己否定感」や「劣等感」「挫折感」「屈辱感」、また「学校に行きたくないと言ったこと」「学校に行けなくなったこと」で親に迷惑をかけてしまったという「罪悪感」などによって、身も心も疲れ果てていることが多いのです。

繊細で傷つきやすいHSCにとっては、虐待的な体験などの深刻なものだけでなく、小さな出来事でも「トラウマ」となって残っていることが多いようです。

その時に湧き上がった怒りや悔しさ、あるいは恐怖や悲しみなどのネガティブな感情は、外に吐き出したり誰かに受け止めてもらうことなく、解消されずに、心の奥底に押し込められています。

つまり、トラウマとは、消化されていない過去の記憶とも言えます。

(中略)

敏感な子は心の傷を抱えると、過剰に敏感(過敏)になって、さらに傷つきやすくなります。

敏感性が高いほど、その傾向が強く出ます。

つまり、一旦トラウマを抱えると、ささいなストレスに対しても過剰に反応するようになり、ストレスに対する抵抗力(ストレス耐性)が下がってしまいます。

その結果、さらに傷つきやすくなって、トラウマを重ねていくという悪循環にはまってしまうのです。

『HSCを守りたい』P.80「不登校のHSCに何が起こっているか」より抜粋

学校に行けなくなったHSCが抱えているもの、その痛み苦しみを、大人はどれだけ感じ取ることができているでしょうか。

本人の苦しみに対して鈍感なまま、勉強のことなど、常識や価値観を押し付けられるのでは、追い込まれるようで、生きた心地がしません。

そこで湧いた反発心や怒り、悔しさを表に出すことで否定などされれば、自尊心の保ちようもありません。

また、苦しみや、ネガティブな感情をあらわにしたとき、大事な人が怒ったり、悲しんだりする姿を見ると、「自分のせいだ」「自分が良い子じゃないから…」と思ってしまいます。

子どもは、負わされた義務による苦しみを、誰のせいにすることもできず、その責任を無力な小さい体で必死に負おうとすることを知っておいてもらえたらと思います。

そして一方には、「自分の主体性が潰される」「自分らしく生きられなくなってしまう」といった、悲鳴とも言える心の叫びがあるわけで。

本当はそれを、一番大事な人にわかってほしいという、強い強い願いがあります。

「生きている意味がない」「死にたい」という言葉の前に、「大事な人にわかってもらえないなら」を付けてみるとどうでしょう。

子どもがわかってほしいのは何なのか、言葉にできなかった声が聴こえてくるかもしれません。

そして、それは同時に、親御さん自身が子どもの頃わかってほしかったことでもあるかもしれません。

その答えは、目の前のその子とご自身の中に、きっとあると思います。

斎藤 暁子(kokokaku)

→ Vol.9 外の世界に引っ張りだすことも必要? を読む